Umweltindikator // Klimaqualität

Klimaqualität der Kommunen im Ruhrgebiet

Dieser Indikator stellt die Klimaqualität räumlich differenziert dar. Die Klimaqualität setzt sich aus den Teilindikatoren „Wärmebelastung“ und „Lufthygiene“ zusammen. Je höher die Wärmebelastung und je schlechter die Lufthygiene ist, desto geringer ist die Klimaqualität (VDI: 2008). Dem Indikator liegt die Methodik des Stadtklimamanagementsystems der Stadt Gelsenkirchen zu Grunde (Kuttler: 2011). Diese beruht auf der Flächennutzungskartierung (FNK), wobei allen Flächennutzungsklassen ein Klimatoptyp mit einer bestimmten Klimaqualität zugeordnet wurde. Grundlage der ausgewählten Klimatoptypen war dabei das Blatt 1 der VDI-Richtlinie 3787 (VDI: 1997/2003). Die dort aufgelistete Klassifikation musste allerdings erweitert werden, da es Flächennutzungsklassen gab, für die in der Richtlinie keine Klimatopklassifizierung vorgesehen ist.

Bei der Übertragung des Systems von der lokalen Ebene der Stadt Gelsenkirchen auf die Regionale Ebene des Ruhrgebiets mussten zusätzlich verschiedene Nutzungsklassen, die in Gelsenkirchen nicht vorkamen, z.B. die Nutzungsklasse Flughafen, einem Klimatoptyp zugeordnet werden. Insgesamt wurden sowohl auf kommunaler Ebene der Stadt Gelsenkirchen als auf regionaler Ebene den verschiedenen Flächennutzungsklassen 18 Klimatoptypen mit einer unterschiedlichen Klimaqualität zugeordnet. Um die Klimaqualität der verschiedenen Klimatope festzulegen, wurden fünf verschiedene Schlüsselindikatoren benutzt, da ihre Eigenschaften in den jeweiligen Klimatopen gut dokumentiert sind.

Diese Schlüsselindikatoren waren Kaltluftproduktivität, nächtliche städtische Wärmeanomalie, Physiologische Äquivalenttemperatur, Aerodynamische Oberflächenrauigkeit und Luftbelastungsindex. Als Grundlage für die Berechnung der Eigenschaften der Indikatoren in den verschiedenen Klimatopen wurden auf wissenschaftlichen Publikationen (Wiesner: 1986; Prandtl: 1957; Kutler: 2008) beruhende Berechnungen genutzt oder eigene Messungen (Kuttler: 2011) in Gelsenkirchen durchgeführt. Die Klimatope Baumwiese (100%), Wiese (99%) und Gewässer (96%) weisen dabei die höchste, die Klimatope Verdichtete Bebauung (32%), Industrie (25%) und Innenstadt (20%) die geringste Bewertung auf. Die Größe der verschiedenen Klimatope spielt ebenfalls eine Rolle. Je größer ein Klimatop ist, desto stärker wirkt sich sein Effekt aus. Daraus ergibt sich: Klimaqualitätsflächenwert = Klimaqualität x Flächengröße. Die dem Indikator „Klimaqualität“ zu Grunde liegende Methodik scheint dabei für die regionale Analyse der Klimaqualität besser geeignet zu sein als für die Bewertung auf kommunaler Ebene, für die sie ursprünglich entwickelt wurde. Das liegt daran, dass die Methodik außer der FNK keine weiteren Ebenen beinhaltet, wie etwa ein Höhenmodell, um z.B. Kaltluftströmungen zu erfassen. Auch können fließende Übergänge zwischen zwei Flächentypen sowie deren gegenseitige Beeinflussung nicht dargestellt werden. Für eine präzise Aussage über kleinskalige klimatische Prozesse wäre dies aber unabdingbar. So wird ein Gesamteindruck der groben Situation vermittelt, der dann bei Bedarf auf regionaler sowie kommunaler Ebene durch kleinskaligere Klimamodelle erweitert werden kann (Kuttler: 2011).

Das leistet der RVR

Der RVR erstellt seit über vier Jahrzehnten im Auftrag seiner Mitgliedskommunen Analysen der stadtklimatischen Verhältnisse. Zur Beurteilung der stadtklimatischen Verhältnisse steht dem RVR ein eigenes Klimalabor zur Verfügung, wodurch stationäre und mobile Messungen möglich sind. Eine gesamtregionale Darstellung der klimatischen Situation bietet der Klimaserver des RVR. Hier wird die Metropole Ruhr unter anderem bis auf Quartiersebene in unterschiedliche Klimatope aufgeteilt.

Interpretation

Klimaqualität im Ruhrgebiet

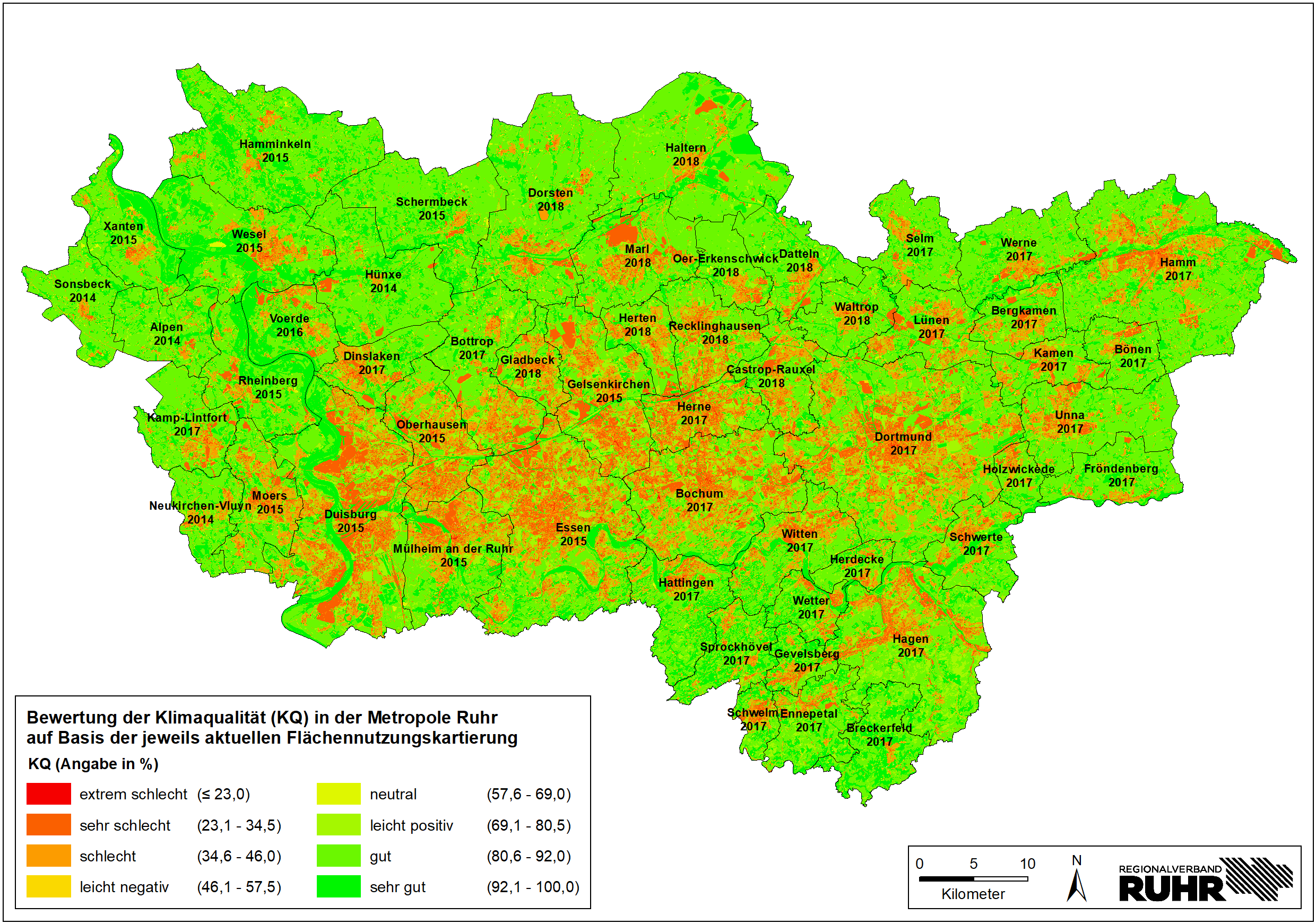

Es ist gut zu erkennen, dass das Ruhrgebiet auf Grundlage der FNK der jeweiligen Jahre (siehe Jahreszahl unterhalb Beschriftung der Kommune) recht deutlich in zwei verschiedene Zonen der Klimaqualität eingeteilt werden kann. Die urbanen Zentren, die sich hauptsächlich in der Verdichtungszone im zentralen Ruhrgebiet befinden, weisen eine schlechte bis extrem schlechte Klimaqualität auf. Dies liegt an der hohen Versiegelung, der dichten Bebauung sowie den ausgeprägten innenstadtähnlichen Bereichen. Klimatope mit einer sehr schlechten Klimaqualität dominierten hier. Der ländliche Bereich außerhalb der urbanen Zentren hingegen weist große Bereiche von guter bis sehr guter Klimaqualität auf. Dies liegt an dem hohen Anteil von Wiesen, Baumwiesen und Wäldern in dieser ländlichen Peripherie. Je höher der Grünflächenanteil, desto höher ist also die Klimaqualität.

Durchschnittliche Klimaqualität der Kommunen im Ruhrgebiet

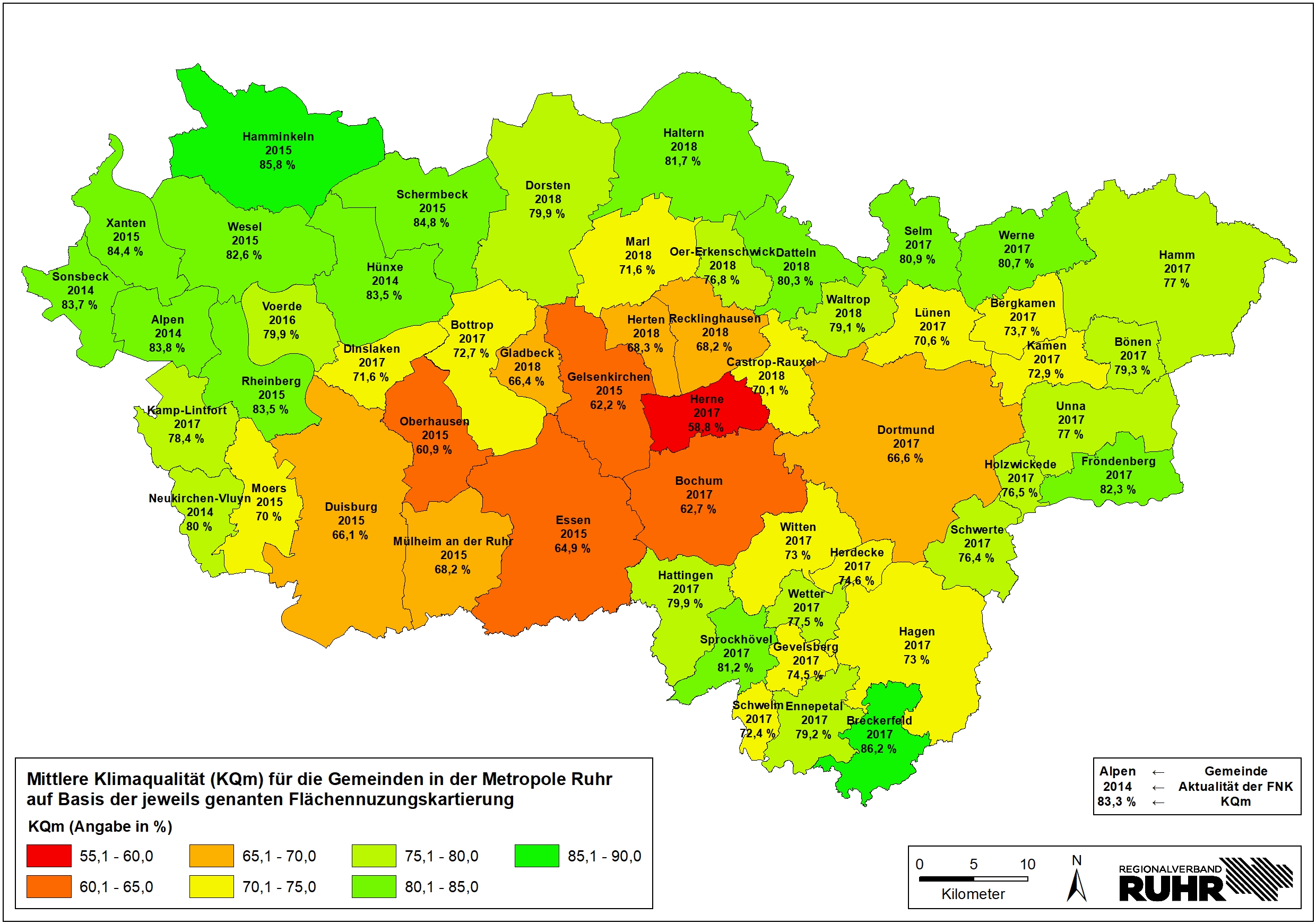

Bei diesem Indikator wird die Klimaqualität der vielen kleinen Klimatope der einzelnen Kommunen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Flächengröße in Form des Indikators Klimaqualitätsflächenwert, zu einem Gesamtdurchschnittswert zusammengefasst. Dies ermöglicht, die Klimaqualität der gesamten Kommune zu beschreiben. Kommunen mit einer geringen Klimaqualität sind dabei lediglich in der Verdichtungszone der Metropole Ruhr zu finden. Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen und Bochum haben mit Durchschnittswerten zwischen 60 und 65 eine insgesamt sehr geringe Klimaqualität, Herne weist sogar einen Wert von nur 58,8 auf. Wie schon beschrieben, liegt das am sehr urbanen Charakter dieser Städte mit geringem Grünflächenanteil und dichter Bebauung. Die Kommunen in der Außenzone mit hohem Grünflächenanteil weisen oft gute bis sehr gute Durchschnittswerte von über 80 auf.

Durchschnittliche jährliche Veränderung der Klimaqualität im Ruhrgebiet

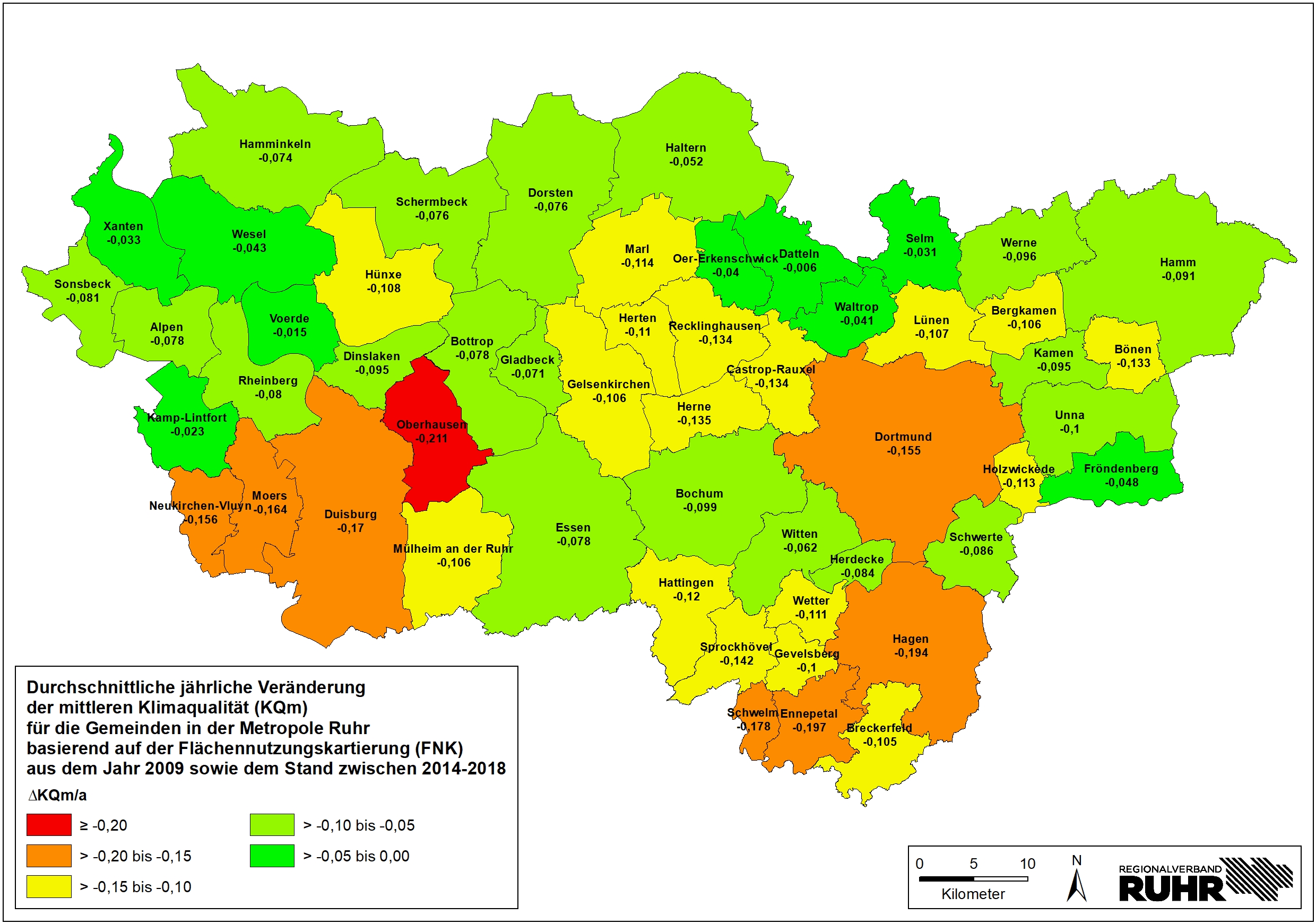

Der Indikator stellt die durchschnittliche jährliche Veränderung der Klimaqualität in der Metropole Ruhr zwischen dem Jahr 2009 und dem jeweiligen Datum der Flächennutzungskartierung der einzelnen Kommunen zwischen 2014 und 2018 da. Es wird dabei deutlich, dass es in jeder Kommune eine Verschlechterung der Klimaqualität gegeben hat. Allerdings war diese in vielen Kommunen sehr schwach, z.B. in Datten (-0,006), Waltrop (-0,041) und Wesel (-0,043). Es gibt aber auch Kommunen, in denen sich die Klimaqualität jährlich um 0,15-0,2 verschlechtert hat. Besonders fällt Oberhausen mit einem Wert von -0,211 auf.

Hintergrundinformationen

Das dem Indikator zu Grunde liegende Stadtklimamanagementsystem wurde vom Lehrstuhl der Angewandten Klimatologie und Landschaftsökologie der Universität Duisburg-Essen im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen entwickelt. Konzipiert werden sollte ein rechnergestütztes Flächenbewertungskonzept zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel in Gelsenkirchen auf Basis eines Maßes der Klimaqualität. Die Vorgaben waren einerseits die Anwendbarkeit auf B-Planebene auf sämtliche Flächen Gelsenkirchens sowie die technische Umsetzung im GIS ESRI ArcMAP 9.1. Das Team Klimaanpassung des Referats 20 des RVR hat das Konzept dann übernommen und auf die gesamte Metropole Ruhr übertragen.

Datenquellen

Regionalverband Ruhr (Team Klimaanpassung)

Textquelle

Prof. Dr. W. Kuttler et al (2009): Handlungsleitfaden zur Verbesserung des Stadtklimas. Berlin

Prof. Dr. W. Kuttler et al (2011): Erstellung eines Konzepts zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel in Gelsenkirchen. Essen.

Prof. Dr. W. Kuttler et al (2011): Gesamtstädtische Klimaanalyse Gelsenkirchen - Abschlussbericht. Essen

Verein Deutscher Ingenieure e.V. (1997/2003): Umweltmeteorologie – Klima- und Lufthygienekarten für Städte und Regionen (VDI 3787 Blatt 1).

Verein Deutscher Ingenieure e.V. (2008): Umweltmeteorologie – Methoden zur human-biometeorologischen Bewertung der thermischen Komponente des Klimas (VDI 3787 Blatt 2)

Wiesner (1986): Programme zur Erfassung von Landschaftsdaten, eine Bodenerosions-gleichung und ein Modell der Kaltluftentstehung. = Heidelberger Geogr. Arb., 79. Heidelberg

Prandtl, L. (1957): Führer durch die Strömungslehre. 5. Aufl. Braunschweig

Weitere Umweltindikatoren

Frank Bothmann

Team Umweltentwicklung und Monitoring

Klima und Umweltschutz

bothmann[at]rvr.ruhr

+49 201 2069-680