Klima und Umweltschutz in der Metropole Ruhr

Kopfbereich

Energie- und Treibhausgas (THG)-Bilanzen

Unterstützung für Kommunen und Kreise

Der Regionalverband Ruhr (RVR) sammelt kontinuierlich und flächendeckend Daten zu Energieverbräuchen und Treibhausgas (THG)-Emissionen im Ruhrgebiet und unterstützt seine Mitgliedskommunen und Kreise bei der Erarbeitung von Energie- und THG-Bilanzen.

Um Klimaschutzziele zu erreichen ist es notwendig zu wissen, wo man steht. Die Energie- und THG-Bilanzen dienen allen Gebietskörperschaften als wichtige Grundlage, um Klimaschutzmaßnahmen zielgerichtet zu planen, zu bewerten und voran zu treiben.

Die Bilanzen werden vom RVR im regelmäßigem Turnus von zwei Jahren aktualisiert und zentral für jede Mitgliedskommune und jeden Kreis im Ruhrgebiet fortgeschrieben.

Download

Regionale Energie- und Treibhausgas-Bilanz, 2025 (1 MB) Energie- und Treibhausgas-Bilanz für das Ruhrgebiet 2012 - 2022.

Gut zu wissen

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrieregion müssen alle Akteure im Ruhrgebiet (wie Kommunen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsbetriebe etc.) ihre Anstrengungen weiter verstärken. Aber auch jede(r) Einzelne kann dazu beitragen, die Treibhausgase im Ruhrgebiet zu reduzieren. Mit Onlinetools, wie dem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes (UBA), ist es für Jedermann auf einfache Weise möglich, eine individuelle, personenspezifische CO2-Bilanz zu berechnen und diese für die Zukunft zu optimieren.

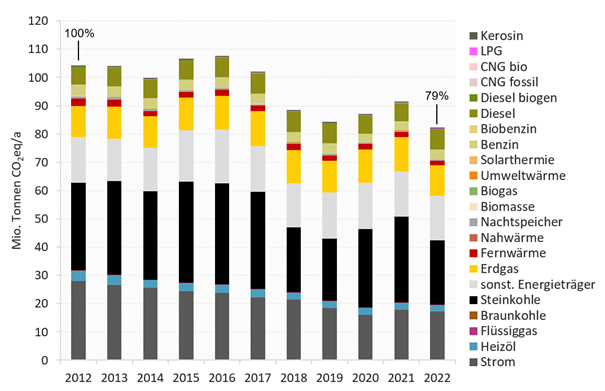

25-50-25 grau

Reduktion - aber noch keine Trendwende

Im Ruhrgebiet wurden im Jahr 2022 rund 82 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt – 21 Prozent weniger als im Jahr 2012. Der Rückgang der THG-Emissionen ist größtenteils auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückzuführen, ist aber auch ein Resultat von externen Effekten, wie der Corona-Pandemie (insb. in 2020) oder der Energiekrise mit Gasmangellage als Folge des Ukraine-Krieges (in 2022).

Die die Treibhausgas-Emissionen pro Kopf liegen mit 15,9 Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2022 noch deutlich über den Vergleichswerten von Land NRW und Bund. Von einer merklichen Trendwende kann daher bislang nicht gesprochen werden.

Die Industrie, insbesondere die Stahl- und Chemieindustrie, hat den mit Abstand größten Anteil an den Emissionen im Ruhrgebiet. Aufgrund der hohen Nachfrage an Energie, welche momentan zu großen Teilen aus fossilen Quellen stammt, bietet zukünftig der Einsatz von grünem Wasserstoff die Chance, allein im Bereich der Industrie einen deutlichen Anteil der Gesamtemissionen einzusparen.

25-50-25 weiß

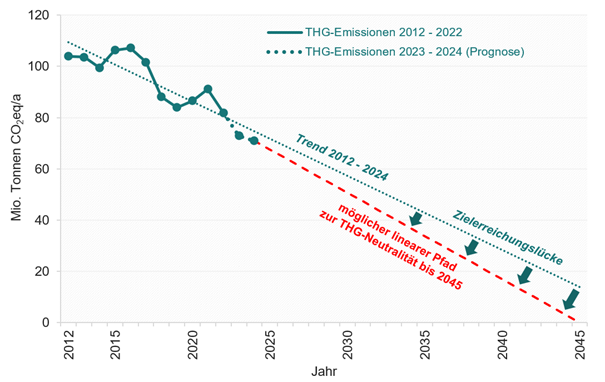

DERZEITIGER PFAD ZUM ERREICHEN DER KLIMAZIELE NOCH NICHT AUSREICHEND

Das Ruhrgebiet hat sich als Ziel gesetzt, bis spätestens zum Jahr 2045 eine Treibhausgas-Neutralität zu erreichen. Um diesem Klimaziel gerecht zu werden, sind in allen Sektoren sukzessive Anwendungen, bei denen klimaschädliche Gase freigesetzt werden, durch nahezu emissionsfreie Technologien oder Prozesse zu ersetzen (z. B. mittels erneuerbarer Energien).

Im Jahr 2022 konnten die im Ruhrgebiet installierten erneuerbaren Energien rund zwölf Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Ruhrgebiets decken. Der Ausbau der erneuerbaren Energien entwickelt sich insgesamt zwar positiv, angesichts des großen Potenzials für Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Ruhrgebiets könnte diese Entwicklung jedoch stärker sein. Gemäß RVR-Solardachkataster sind über eine Millionen Dächer für Photovoltaik geeignet. Wenn diese genutzt würden, könnten jährlich etwa fünf Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Begleitet werden muss dies durch Maßnahmen, die eine absolute Verringerung des Energieverbrauchs sowie Effizienzsteigerungen bewirken.

Kontaktbox(en)

Marc-André Täuber

Referat Klima und Umweltschutz

Team Klimaschutz

+49 201 2069-435

taeuber@rvr.ruhr